基本功—打

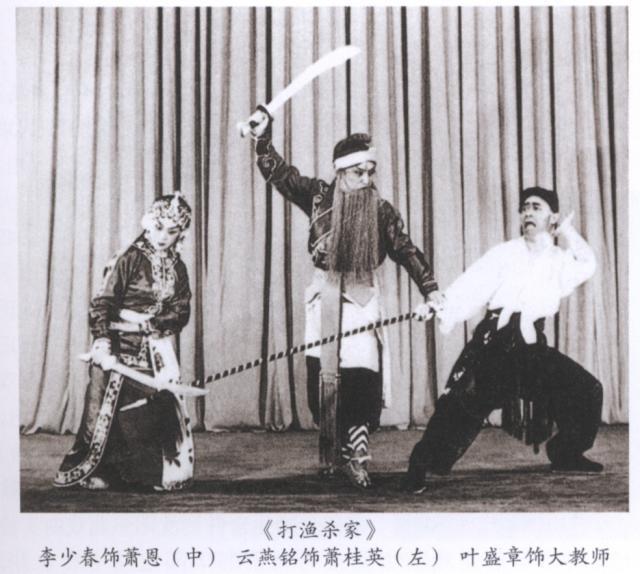

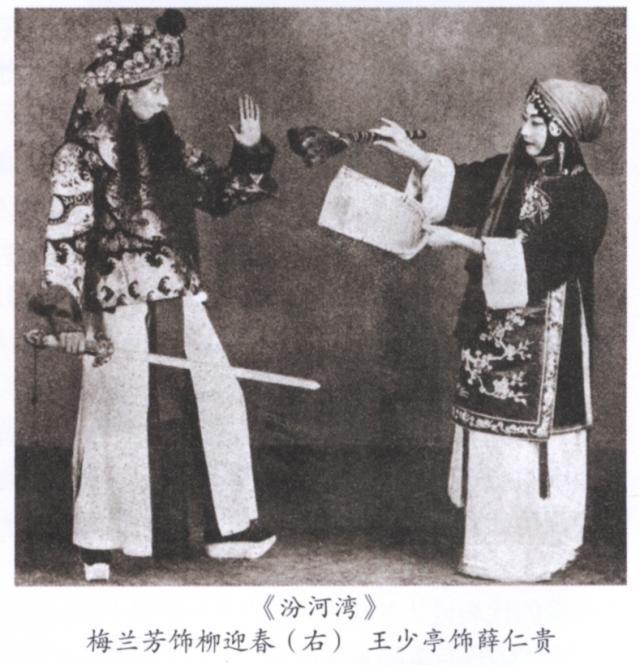

打,是京剧形体动作的重要组成部分,由两大类组成,即把子功和毯子功。它是传统武术的舞蹈化,是生活中格斗场面及征战前后不同情态的高度艺术提炼。把子也叫刀枪把子,初为传统戏曲演出用的兵器道具的俗称,后习称为武打的同义语。训练京剧演员武打技术技巧的基本功叫把子功。常见舞台上的刀砍、枪扎、剑刺、棍扫、锤砸、钩挑等持械对打或单人、或多人挥舞(京剧界通称“耍下场”或“大操”),以及徒手格斗等武打和舞蹈动作,叫做打把子。京剧演员从小就要进行把子功的系统训练,由易到难。从拿刀握枪、一戳一站的姿势要力求规范,到对敌拼杀或比武操演的情节表现,要打得有节奏、有章法,有特定的情绪特点、性格特点。把子虽源于武术,但在器械的拿法、用法上不尽相同,它是把武术招数和京剧表演的“帅”(简洁流畅的美感),剧中人物及情节的需要,巧妙地结合起来,形成舞台上速度快捷、动作迅疾、路线方位变化多端和旋转角度大的连续性搏击运动。此中的“群档子”(多人战斗)或“单对儿”(两个对打),还与翻、腾、扑、跌等技巧紧密组合,表现出火炽激烈的战斗场面。 为配合打中的闪、转、腾、挪,演员需要掌握和运用各种翻、扑、滚、跌等技巧,即为毯子功(俗称跟斗)。因其要求“幼功”,故从小就须接受训练,学习“拿鼎”、“下腰”,以练腰的柔韧性、协调和控制能力,平衡能力,手臂和腿部力量,为以后的翻扑打好基础。京剧舞台上的跟斗,可以表现翻山过岭、蹿房越脊、腾云驾雾、水中嬉戏、双方战斗等各种情节,成为塑造人物性格、表现剧情、渲染战斗气氛的有力的艺术手段。 京剧的打,单独看类似武术或杂技,如连贯起来运用得当,合乎戏情戏理,打出人物,就成为具有丰富表现力、悦入耳目的舞蹈语言。一段开打结束,双方亮相,胜败明了,正反分清,胜利者乘勇追击之前,耍一个下场,展示其得意扬扬的心情;武旦打出手,枪来鞭往,十数枝枪高空飞舞,踢、挑、抓、接,使人眼花缭乱,目不暇接;武净节节败退,接连摔吊毛、抢背、倒扎虎,一副狼狈的败相毕露;武丑更有高超的特技与绝招,上高下蹿,以示人物身轻如燕,轻捷灵巧的本领;僵尸表示惊厥或死亡,蹿毛体现水中战斗,摔叉以喻马力不支,高桌翻下烘托勇猛顽强。 京剧现代戏和新编历史题材剧目的不断涌现,在唱、念、做、打等艺术处理和人物造型上,都有很大的变化与创新,不少剧目借鉴兄弟艺术的表现形式与手法,使唱念做打更加丰富,更加贴近生活,发展了京剧综合艺术的特色,使观众在观赏中得到美的艺术享受。 (陈国卿)