行当—丑

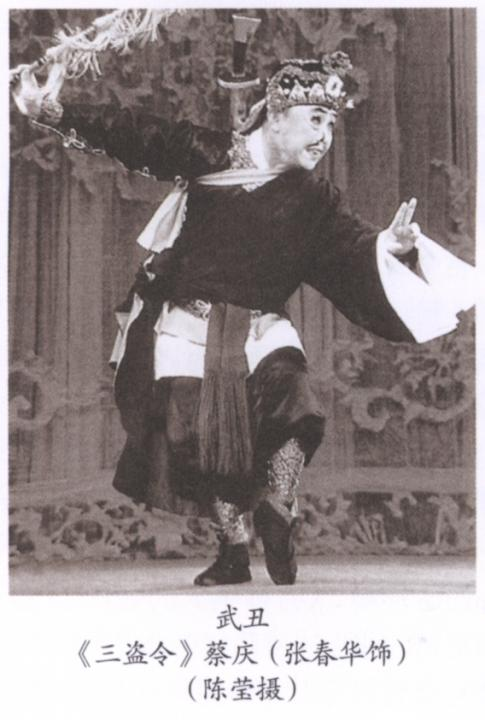

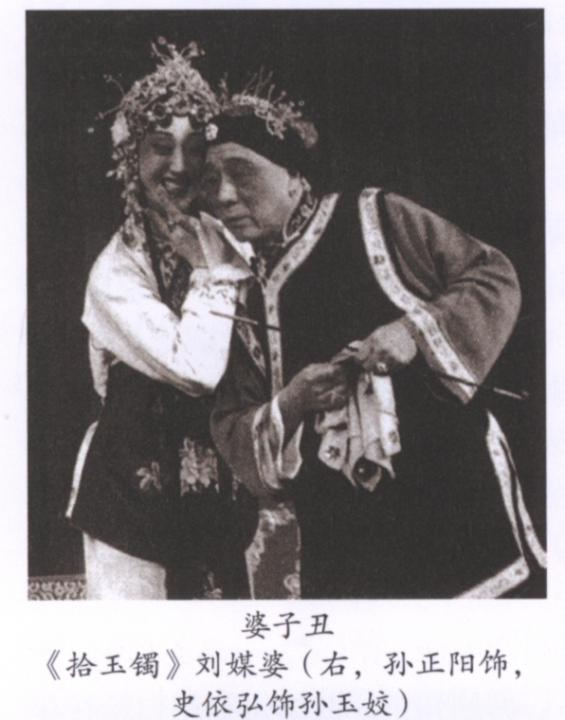

戏曲表演主要行当之一。喜剧角色。面部化妆用白粉在鼻梁与眼窝间勾画脸谱,与大花脸对比俗称小花脸,与大花脸、二花脸并列俗称三花脸。按扮演人物的身份、性格和技术特点,大致可分为文丑和武丑两大支系。文丑中又有袍带丑、方巾丑、褶子丑、茶衣丑和老丑等若干分支。 因身穿蟒袍、腰围玉带而得名。扮演帝王将相、公卿大夫中的喜剧人物,如《湘江会》的齐景公、《取帅印》的程咬金、《伐齐东》的齐湣王、《海潮珠》的齐庄公、《苏武牧羊》的卫律、《贵妃醉酒》的高力士等。袍带丑中实含官衣丑,多扮穿官衣《失印救火》的金祥瑞、《打砂锅》的县官、《春草闯堂》的胡进、《浔阳楼》的黄文炳等,表演特点与袍带丑基本相同,有的舞蹈动作较多。 因常戴方巾而得名。多扮儒生、谋士或书吏中的喜剧人物,如《群英会》的蒋干、《一捧雪》的汤勤、《乌龙院》的张文远、《大名府》的李固、《连环计》的李儒等。 常扮纨绔子弟、花花公子,如《野猪林》的高衙内、《铁弓缘》的石文、《望江亭》的杨衙内、《生死恨》的胡公子、《打花鼓》的公子(曹悦)、《绒花计》的崔华等。 因常穿茶衣腰包,故名。所扮人物多为普通劳动人民,如《钓金龟》的张义、《一匹布》的张古董、《打刀》的吴衍能、《十八扯》的孔怀及各剧中的酒保、樵夫、禁卒、店家等。 多扮心地善良、性格诙谐的老人,如《苏三起解》的崇公道、《乌盆记》的张别古、《卖马》的王老好、《双合印》的李虎、《翠屏山》的潘老丈、《甘露寺》的乔福等。婆子、彩旦亦由丑行扮演。婆子面傅淡妆,扮年纪较大的妇人,如《拾玉镯》的刘媒婆、《变羊计》的贾妈、《探亲家》的胡氏、《鼩球山》的窦氏、《送亲演礼》的陈氏、《梅玉配》的黄婆、《孔雀东南飞》的焦母等;与老旦行“两门抱”的角色,有《清风亭》的贺氏等。彩旦浓妆重彩,花枝招展,演年轻貌丑、卖弄风骚的女子。如《能仁寺》的赛西施、《凤还巢》的程雪雁、《浣花溪》的鱼氏、《红楼二尤》的秋桐等。 俗称开口跳。讲究念白的吐字清晰真切,语调清脆流利,动作轻巧敏捷,矫健有力,着重翻跳跌扑的武功,扮演机警幽默、武艺高超的人物,如《三岔口》的刘利华、《挡马》的焦光普、《连环套、盗钩》的朱光祖、《三盗九龙杯》的杨香武、《三盗令》的蔡庆、《盗银壶》的邱小义、《盗王坟》的时迁、《战宛城》的胡车儿、《蒋平捞印》的蒋平、《巴骆和》的胡理、《五人义》的周文元等。武丑兼演“猴儿戏”。 介于净、丑之间的脚色,称二花脸,源自昆剧的二面,京剧归入丑行,所勾脸谱,一般大于丑脚、小于净脚,多扮阴险狡诈之徒,如《逍遥津》的华歆、《独木关》的张士贵、《甘露寺》的贾华、《红鬃烈马》的魏虎等。 (黄克保钮骠)袍带丑

方巾丑

褶子丑

茶衣丑

老丑

武丑