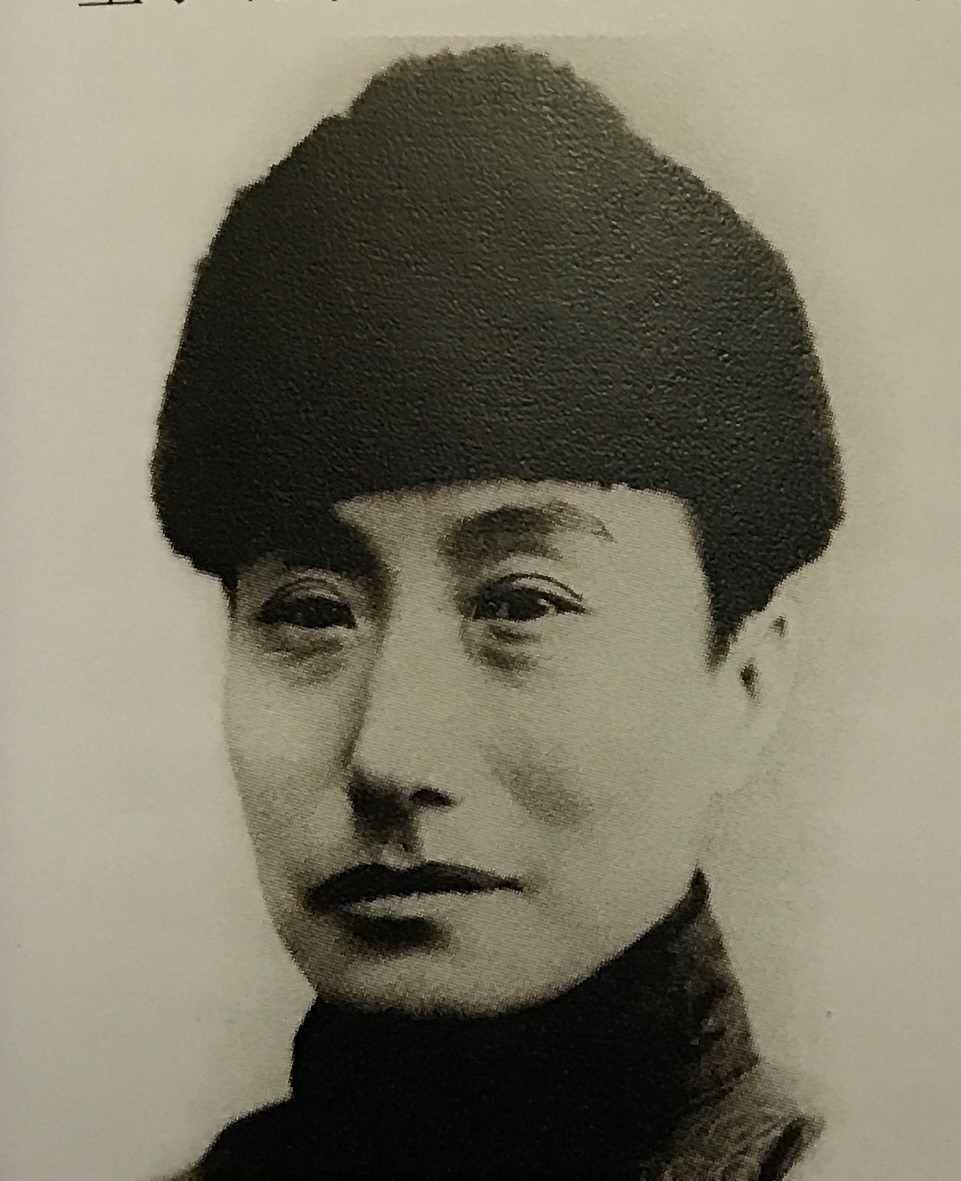

王瑶卿

表演艺术家 — 旦

王瑶卿(1881-1954)

原名瑞臻,字稚庭,号瑶青,因善于绘菊,又号菊痴。原籍江苏清江,生于北京。京剧旦角王派艺术创始人。出身梨园世家,父为晚清著名昆曲演员王绚云。

《十三妹》饰何玉凤

《十三妹》饰何玉凤

王瑶卿家学渊源,深受熏陶。所学的剧目,文武昆乱,兼容并有,为后来舞台实践打下全面而丰厚的基础。后又向时小福、陈德霖、李紫珊(万盏灯)诸名家请益,向各种不同风格、不同派别广泛汲取营养,学而不泥,择优而从。历搭三庆班、福寿班、四喜班各班演出。他的代表剧目很多,早期如《祭塔》《祭江》《金水桥》《战蒲关》《孝义节》《落花园》《三娘教子》《南天门》《打金枝》《汾河湾》等;中期如《混元盒》《娘子军》《芦花河》《破洪州》《凤凰台》《珍珠烈火旗》《马上缘》《扈家庄》等;后期如《万里缘》《梅玉配》《雁门关》《儿女英雄传》《得意缘》《樊江关》《金猛关》《棋盘山》等。他善于广采博收,兼容并蓄,突破了青衣行当“抱肚子死唱”的传统,熔花旦、刀马旦的表演于一炉,创造了“花衫”行当,极大地丰富了京剧旦角表演技艺。在剧本、表演、唱腔、板式、服装、扮相等方面他也无不进行大胆革新,并把心得传给后学。

《棋盘山》饰窦仙童

《棋盘山》饰窦仙童

他的唱功明丽刚健,善创新腔,念白自然生动,俏利流畅,尤擅京白。在京剧舞台上塑造了许多鲜明优美的女性艺术形象,创造了独树一帜的舞台艺术风格。

王瑶卿

王瑶卿

由于他的戏路宽、阅历广,弟子多,博学多闻,在教学传艺时,善于因材施教,使不同条件的学生在艺术上各辟蹊径,创出自家风格,甚至形成艺术流派。他还毅然废除踩跷和打破不收女弟子的陈规。

王瑶卿照片

王瑶卿照片

1930年,应中华戏曲专科学校之聘到校任教。1949年,受聘担任中央人民政府文化部戏曲改进局戏曲实验学校(今中国戏曲学院)名誉教授,1951年,担任校长,积极热忱地投入教学和戏改工作,为培育新一代京剧艺术人才做出巨大贡献。

王瑶卿

王瑶卿

20世纪50年代前期,曾为田汉编剧、李紫贵导演的京剧《白蛇传》和马彦祥改编、导演的京剧《柳荫记》等剧目设计主要角色唱腔,遂成经典,传唱至今,《白蛇传》更是成为中国戏曲学院的“校戏”代代传承。

曾任中国文学艺术界联合会委员,北京市文代会代表,北京市文联委员,全国戏曲工作会议主席团成员。在第一届全国戏曲观摩演出大会上,与梅兰芳、程砚秋、周信芳、盖叫天一起获得文化部颁发的荣誉奖状。

王瑶卿一生弟子学生众多,除梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生四大名旦外,还有荣蝶仙、杜丽云、徐碧云、赵桐珊(芙蓉草)、金碧艳、程玉菁、华慧麟、雪艳琴、严月秋、王芸芳、黄玉麟、王蕙芳、马艳云、新艳秋、王玉蓉、吴绛秋、李凌枫、朱琴心、张云燕、章遏云、梁小鸾、张贯珠、张君秋、邓德芹、宋德珠、赵金蓉、侯玉兰、李玉茹、白玉薇、吴素秋、于玉蘅、杜近芳、谢锐青、刘秀荣等。

继子王幼卿,著名京剧旦行演员;孙王荣增,工文武老生,曾任中国戏曲学院院长。